テレビの時代劇でもおなじみの大岡越前。

本名は大岡忠相という、江戸時代中期の幕臣であり大名です。

大岡忠世家の当主で、西大平藩初代藩主でもあります。

8代将軍である徳川吉宗が進めた享保の改革を40歳という異例の若さで町奉行に就任して支え、江戸の市中行政に携わったほか、評定所一座に加わり、地方御用や寺社奉行を務めました。

越前守だった事と、創作物である「大岡政談」や時代劇での名奉行としてのイメージを通じて現在では大岡越前として知られています。

具体的に忠相は庶民のために消防署の元祖「町火消し」を創設したり、貧しい人や身寄りのない人達を無料で治療する医療施設である「小石川養生所」を設置したり、飢饉のときの救荒食物(緊急時の備蓄食物)としてサツマイモを試作し、江戸を始め、関東地方にサツマイモの栽培を普及させたりと様々な行政を行いました。

また、書籍の最終ページに「奥付」(書物の巻末に、書名・著者・発行者・印刷者・出版年月日などを記したページ)が記載されていますが、これを義務化したのも忠相です。

1751年に徳川吉宗が亡くなります。

そして徳川吉宗の葬儀の手配中に、大岡忠相も体調を崩してしまいます。

自宅療養していた大岡忠相ですが、1752年に亡くなりました。

60歳までの約20年間、大岡忠相は江戸の市政・司法・治安を取り締まる名奉行として、徳川吉宗を支え続けました。

徳川時代最大の名君として、徳川吉宗が語り継がれているのも大岡忠相の活躍あってこそです。

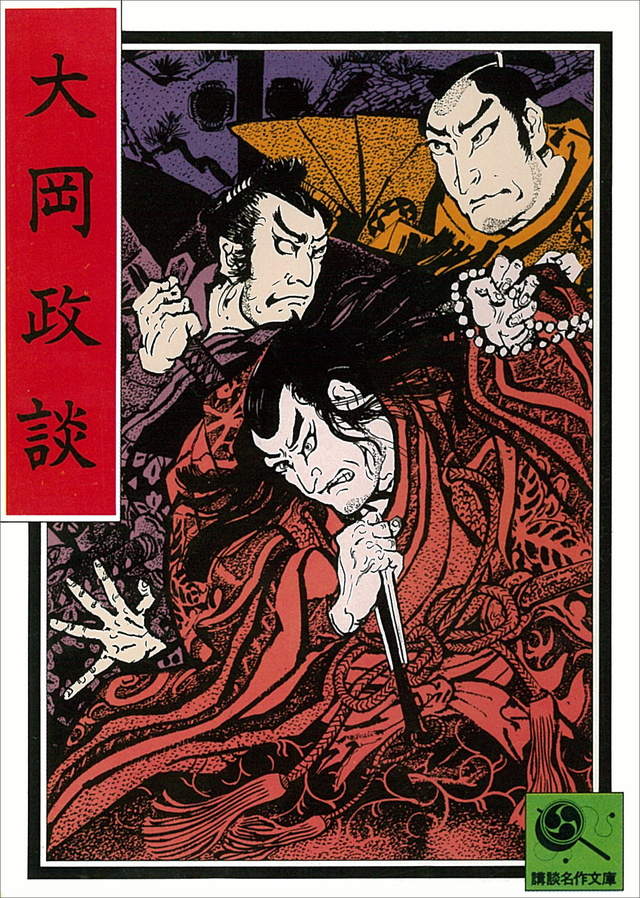

忠相の江戸町奉行時代の裁判の見事さや、江戸の市中行政のほか地方御用を務め広く知名度のあった忠相は庶民の間で名奉行、人情味あふれる庶民の味方として認識され、庶民文化の興隆期であったことも重なり、同時代から後年にかけて創作「大岡政談」として写本や講談で人々に広がりました。

「大岡政談」は日本におけるサスペンス小説の原始的形態を示すものと言えます。

忠相の没後から講釈師による原型が作られると、幕末から明治にかけて発展し、歌舞伎などの素材などにも使われています。